算法时代,怎样保护你的数字权益?一文看懂平台算法自动化决策侵权责任解析

算法时代,怎样保护你的数字权益?一文看懂平台算法自动化决策侵权责任解析

亲爱的读者朋友们,随着数字经济的迅猛发展,我们的生活离不开各种平台提供的服务,而这些服务的背后则是复杂的算法自动化决策。今天,我们将一起深入探讨平台算法自动化决策的侵权责任问题,以及如何在这场算法机遇中保护自身权益。在这篇文章中,您不仅能了解到相关法律法规,还能看到真实案例和实用的解决方案,帮助您在这个充满挑战的时代中增强自我防护能力。

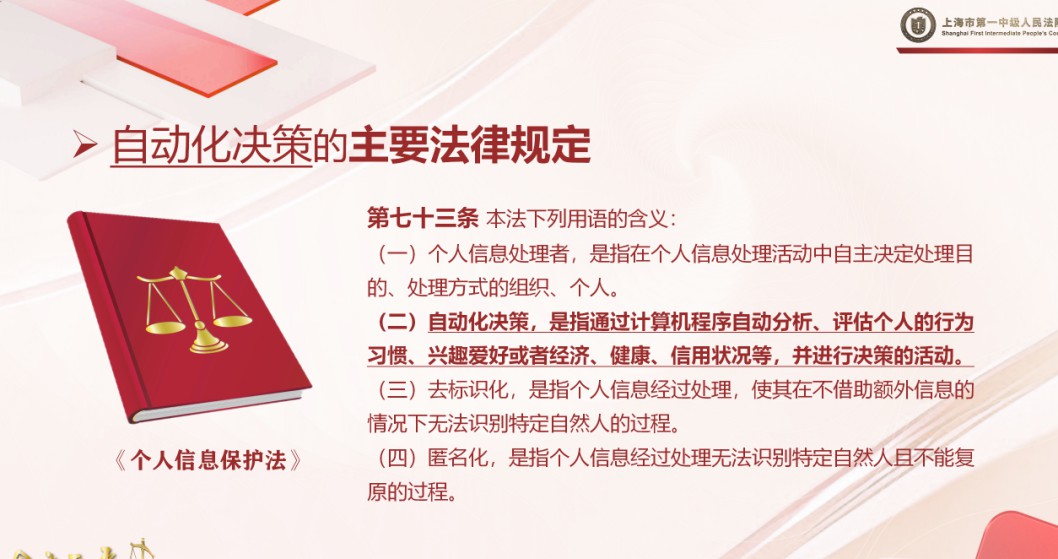

一、算法自动化决策的法律界定

法律界定是理解算法自动化决策是否构成侵权的基础。在此之前,我们需要明白“算法自动化决策”究竟是什么。《个人信息保**》第73条清晰地指出了这个概念,即利用个人信息对其行为习惯、兴趣、爱好、经济状况等进行评估后,自动做出决策。这一机制分为两个重要环节:用户画像和决策行为。

在用户画像环节,平台会对用户的各类信息进行记录和分析,形成对用户的详细画像。而在决策行为环节,平台利用这些画像进行广告推荐、信息推送等行为,这种情况下是否侵犯了用户权益,就成为了一个值得探讨的问题。

许多平台在未告知用户的情况下,暗中利用其个人信息进行决策,这可能涉及的法律问题包括但不限于隐私权和知情权的侵犯。因此,法律的建立与完善是非常必要的,以确保大众的权益能够得到合理的保护。比如说,法国在这个领域引入了《通用数据保护条例》GDPR,规定算法透明性和用户知情权,让用户在享受便利的同时也能有效维护自己的数据权益。

二、平台的法律义务与用户权利

在算法自动化决策中,平台的法律义务和用户权利是相辅相成的。根据《个保法》的相关条款,平台在实施自动化决策时,必须确保信息处理的公开透明,尤其是涉及大量个人信息时,需提前告知用户决策的基本逻辑和原理。

平台需要承担的义务不仅包括透明度,还有公平性。例如,要避免算法歧视,确保不同特征的用户能享有同等的服务。举个例子,一些在线招聘平台曾因算法歧视被指控,导致特定性别或年龄段用户被悄悄排除在外,造成了不必要的社会混乱。

用户不仅享有"选择权"和"决定权",还拥有要求平台进行决策解释的权利。在决策对个人有重大影响时,用户有权要求平台详细解释决策的依据和算法逻辑。这让用户在算法时代有了一席之地,不再是被动的接受者。

三、典型案例分析

案例分析不仅可以帮助我们更直观地理解理论,还可以揭示实际应用中的诸多问题。

在案例一中,李某作为认证律师的身份被平台系统错误地公开。这不仅让他感到愤怒,更影响了他的职业声誉。平台以算法自动生成的资料为依托,显示出与李某执业状况无关的信息。在这一事件中,平台未向李某进行任何告知,就擅自使用其信息,用户的权益显然被侵犯。此外,平台的回应竟然称这些信息来源于“假数据”,让人对其信誉产生质疑。

此案例提醒我们,数据的公开和使用,尤其是与个人信息密切相关的数据,绝不是随意可以处理的。法律虽然为平台提供了操作的空间,但一旦伤害了用户的权益,平台就必须承担相应的法律责任,这即是责任的边界。

在另一个案例中,王某因在征婚交友平台上遭遇封号,认为其名誉权被侵害。尽管平台出于安全预警操作了这一方式,误判导致了王某的账号被封,但他们在采取措施后又进行了人工审核,并最终解除了封禁。这提醒我们,在保护用户的同时,平台也在用算法努力维护其他用户的权益,虽然偶尔会出现误判,但其初衷并非恶意。

四、合理使用与影响的界定

合理使用与影响界定在算法自动化决策的法律层面上构成了一对难题。首先,公开的信息若被平台使用,需遵循特定的法律框架。假设某平台未经许可使用指定用户的***息,以构建用户画像并作出决策,这在法律上是存在灰色地带的。

某些社交平台会利用用户的公开帖子、评论等信息,进行精准营销。虽然用户在一定程度上“同意”了分享个人信息,但在这些信息被用于算法决策时,平台依旧需要确保这些操作是在合理的框架之内。比如,用户可能在不知情的情况下,因评论一条动态而被标注为潜在“倾向性消费者”,随后收到的推送广告就会定制化为某种具体商品,这显然侵犯了用户的知情权。

在判断对个人权益是否存在重大影响时,可以参考国家标准或行业规范。具体情形包括:如果算法结果会影响到用户信用、求职或其他重要生活决策,那么不论信息公开与否,平台方都需要提前告知用户并获得同意。这种规定不仅保障了用户的基本权益,也对平台的行为进行了有效的约束。

五、算法审查与法律责任

算法审查过程中的法律责任认定,需结合具体案情与法律条款进行综合判断。对于平台而言,算法是一把双刃剑,既能提升服务效率,又有可能在无意中侵犯用户权益。法官在审判时,需判断平台在应用算法时是否尽到了合理的注意义务。

在算法审查方面,首先需要确认平台算法的运作机制,尤其是算法涉及的数据处理方式、逻辑推理等。尽管算法的具体逻辑属于商业机密,但在涉及法律责任的情况下,平台需在保护自身商业利益与用户权利之间找到一个平衡点。

中国的某智能医疗平台因一款算法生成的不准确病例判断,导致患者误诊而**。这让平台意识到,尽量避免让算法完全主导决策,特别是在关乎人命的医疗领域,需强化人力审核。

监控与审查的重点不仅在于算法本身,更重要的是平台在算法运行过程中,是否有完善的风险控制机制和应急措施。一旦发生误判,平台应该迅速采取有效措施进行修正,以确保维护用户的合法权益。

六、合理注意义务的审查

对于合理注意义务的审查可通过多个维度展开。主观目的的合法性、行为规模、平台的经营范围以及控制能力都是法官在审查时应重点关注的方面。例如,大型互联网公司因其庞大的用户基础与强大的数据处理能力,理应承担更高的注意义务。

在具体实施中,平台需在算法运行的事前、事中和事后均建立完善的评估体系。事前,应进行个人信息安全影响评估;事中,设置人工审核机制,以规避算法误判的可能;事后,则要对相应的问题进行主动核查与纠正。这些措施的设立旨在通过流程控制,将风险降到最低。

真实案例中,某技术平台因未能在算法应用前对用户进行恰当的知情告知,被判定为未尽合理注意义务,最终被要求对遭受的利益损失进行赔偿。这显示了法律界在对合理注意义务审查方面的严格态度,同时也为其他平台提供了参考。

七、算法自动化决策及其影响的未来发展

在数字经济高速发展的背景下,政策引导也是不可或缺的。平台所使用的算法不仅仅是数据处理工具,实际上它们也影响到了产业的总体发展方向。因此,相关监管政策的出台应考虑到算法的创新与技术发展的紧密结合。

二十届三中全会经济发展报告中提到,未来将构建促进数字经济发展的体制机制,并促进平台经济健康、可持续的发展。由此可见,立法与政策的调整在算法决策的法律责任认定中扮演了重要角色。如何结合这一政策方向,提升算法的透明性,同时维护用户权益,成为了法学、IT和政策等领域亟待研究的课题。

随着人们对于数字权益保护意识的增强,法治环境的进一步完善也将成为推动这一领域健康发展的重要保障。在未来,用户的信息权、选择权、知情权将得到更好的保障,平台也将在法律及道德的框架内持续探索算法应用的可能性。

希望通过这一系列的分析与探讨,让您对算法自动化决策的侵权责任有更深入的理解。欢迎大家在下方留言讨论,分享您的看法!